Il Poligrafo alla Fiera delle Parole 2025

Torna a Padova la “Fiera delle Parole”, festival letterario organizzato dall’Associazione Culturale Cuore di Carta, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione.

A Padova, dal 1 al 5 ottobre, negli spazi del centro storico e della fiera, si vedrà la presenza di molti fra i più affermati autori del panorama letterario nazionale, cui si affiancano “emergenti” di grande interesse e alcuni nomi internazionali. Cinque giorni di appuntamenti per riportare ancora una volta in città occasioni di confronto e d’incontro.

Protagonista della “Fiera delle Parole” sarà anche la nostra casa editrice che, con dieci incontri distribuiti tra il 2 e il 5 ottobre in diversi luoghi della città, presenterà alcune delle sue ultime proposte editoriali, spaziando tra arte, filosofia, scienze sociali, narrativa e letteratura.

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE

.jpg) Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.00, presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano, si terrà la presentazione del volume La cognizione del Bene. Prospettive storico-critiche per un’etica del presente, durante la quale i Curatori Martino Dalla Valle e Fabio Zanin dialogheranno con Antonio Da Re dell’Università degli Studi di Padova.

Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.00, presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano, si terrà la presentazione del volume La cognizione del Bene. Prospettive storico-critiche per un’etica del presente, durante la quale i Curatori Martino Dalla Valle e Fabio Zanin dialogheranno con Antonio Da Re dell’Università degli Studi di Padova.

Il tempo in cui viviamo pone questioni ardue e smisurate, che esigono, per essere comprese fino in fondo, di essere ricondotte alla loro radice storica e filosofica. Può lo spaesamento dell’uomo contemporaneo essere sintomo di una crisi che attraversa la storia dell’Occidente e che si conclude con la morte del bene? Quel bene che gli antichi avevano congiunto con l’essere nell’ideale della vita buona e che oggi sembra nient’altro che un cimelio della filosofia. Non si tratta però di avallare l’illusione di un ritorno al passato: gli sviluppi delle scienze e il dominio incontrastato della tecnica hanno vanificato ogni soprassalto nostalgico.

Se l’esigenza del bene torna oggi a interpellarci sotto forma di una domanda di salvezza della Terra tutta, serve un cambio di paradigma, una nuova, coraggiosa teoria della prassi in cui il bene non appaia più come il senso garantito dell’esistenza, ma come l’evento imprevisto, irriducibile a ogni calcolo, che scompagina l’ordine dell’esistente e rimette l’uomo al centro del dramma della libertà. Un’etica nuova, all’altezza delle sfide attuali, potrà sorgere solo da una nuova cognizione del bene.

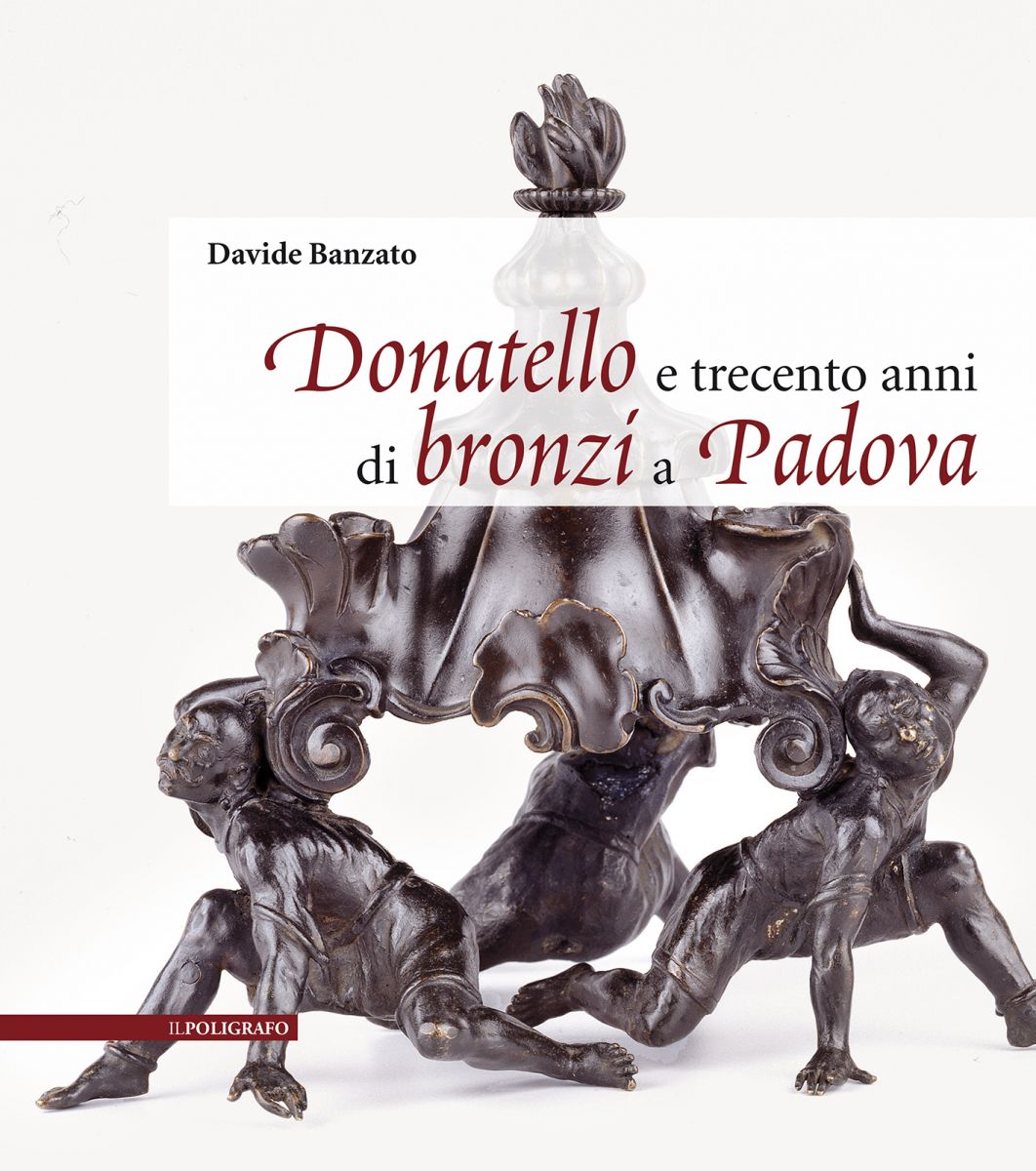

Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.30, Presso la Sala del Romanino dei Musei Civici Eremitani, sarà protagonista il volume Donatello e trecento anni di bronzi a Padova. L’Autore Davide Banzato dialogherà con Francesca Veronese, Direttore dei Musei Civici di Padova, Pier Luigi Fantelli, Presidente dell’Università Popolare di Padova, e Giovanna Baldissin Molli, Studiosa senior dell’Università degli Studi di Padova.

Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.30, Presso la Sala del Romanino dei Musei Civici Eremitani, sarà protagonista il volume Donatello e trecento anni di bronzi a Padova. L’Autore Davide Banzato dialogherà con Francesca Veronese, Direttore dei Musei Civici di Padova, Pier Luigi Fantelli, Presidente dell’Università Popolare di Padova, e Giovanna Baldissin Molli, Studiosa senior dell’Università degli Studi di Padova.

Centro di realizzazione e irradiamento della più importante produzione bronzistica in Italia dopo Firenze, nel Rinascimento Padova seppe trasformarsi in fucina di innovazione e confronto tra alcuni dei più grandi maestri nell’arte della fusione. Tra le figure di spicco Donatello, autore di alcuni dei più celebri manufatti in bronzo della città, tra i quali il Crocifisso e l’Altare custoditi nella Basilica del Santo, cui si aggiunge, negli stessi anni, l’altrettanto noto Monumento equestre a Gattamelata, che accoglie il visitatore marcando l’angolo del sagrato.

L’artista fiorentino, però, non è che l’iniziatore di una ricca produzione che per tre secoli vide una straordinaria fioritura, grazie a personalità che seppero di volta in volta rinnovare soggetti e tecniche: da Bartolomeo Bellano, che concluse le opere del grande maestro toscano e creò i primi bronzetti, ad Andrea Briosco e Severo da Ravenna, solo per citarne alcuni.

Candelieri, alari, calamai, lucerne, bruciaprofumi, piccoli animali, satiri e mostri ornavano gli studi dei raffinati umanisti che ne costituivano la committenza; si riprendevano temi archeologizzanti, si coglievano spunti letterari classici nella creazione di statuette rifacentisi a soggetti celebri nell’antichità, si registravano commissioni di opere monumentali. Spunti a cui guardarono gli scultori più giovani capaci di portare quest’arte fino a Seicento inoltrato.

Un viaggio da una Padova nota che ci porta a una città meno conosciuta, tra i luoghi che ospitavano queste opere preziose uscite dalle botteghe degli artisti che si cimentarono e portarono avanti quest’arte: Desiderio da Firenze, Giammaria Mosca, Tiziano Minio, Agostino Zoppo; e ancora Vincenzo Grandi e il nipote Gian Gerolamo, Danese Cattaneo, Francesco Segala, Girolamo Campagna e Tiziano Aspetti, che portò a compimento la fase forse più interessante di questa forma artistica. Il percorso si conclude con i raffinati ed elaboratissimi gruppi di Francesco Bertos, nei primi decenni del Settecento, ultima fiammata rococò di questa grande stagione creativa.

L’incontro sarà accompagnato dalla proiezione di immagini tratte dal volume.

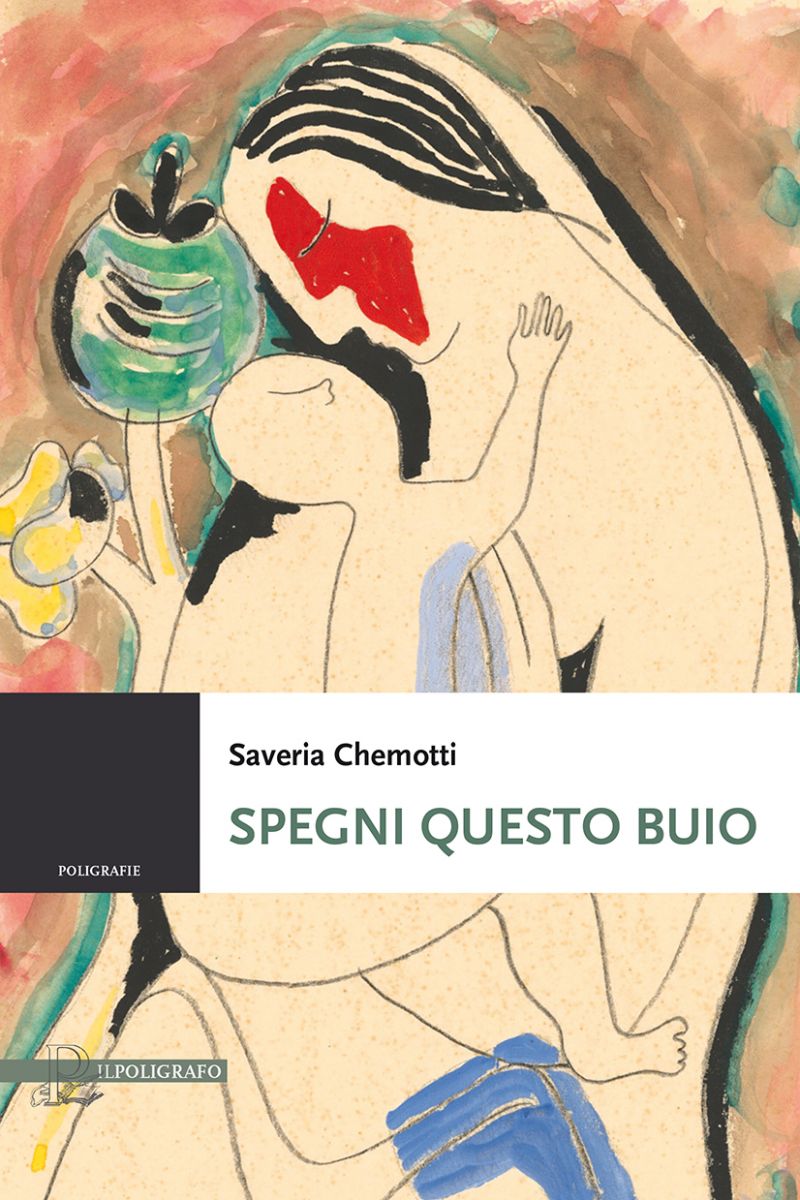

Giovedì 2 ottobre alle ore 17.30, negli spazi della Galleria Civica Cavour, si terrà la presentazione del volume Spegni questo buio. Saveria Chemotti, Autrice del volume, dialogherà con Carla Menaldo, giornalista e scrittrice.

Giovedì 2 ottobre alle ore 17.30, negli spazi della Galleria Civica Cavour, si terrà la presentazione del volume Spegni questo buio. Saveria Chemotti, Autrice del volume, dialogherà con Carla Menaldo, giornalista e scrittrice.

Nella Venezia degli anni Sessanta, una neonata viene abbandonata davanti a una chiesa. Si chiama Anna e ha una malformazione che sembra condannarla a vivere ai margini della società. Ma un’infermiera ribelle ed energica, suor Imma, la cresce all’insegna dell’ostinazione e del rispetto per gli ultimi. Da Calcutta alle calli veneziane, da Roma a Los Angeles la storia di queste due donne – e degli altri personaggi che le circondano – è quella di un viaggio di sopravvivenza e di coraggio, tra sfide, amarezze e rinascite.

Spegni questo buio è un romanzo che racconta la forza dell’amore non biologico, la fatica di costruirsi una vita quando il mondo ti respinge, la ricerca di luce dentro le crepe dell’esistenza. Una narrazione avvolgente, capace di dare voce agli invisibili e di far risuonare nella memoria del lettore la tenacia dei legami “scelti”, più forti di qualsiasi sangue.

Si segnala, presso la Galleria Civica Cavour, la mostra “Pensare con le mani. Antologica di Danilo Andreose” a cura di Barbara Codogno e Alessandra Andreose.

VENERDÌ 3 OTTOBRE

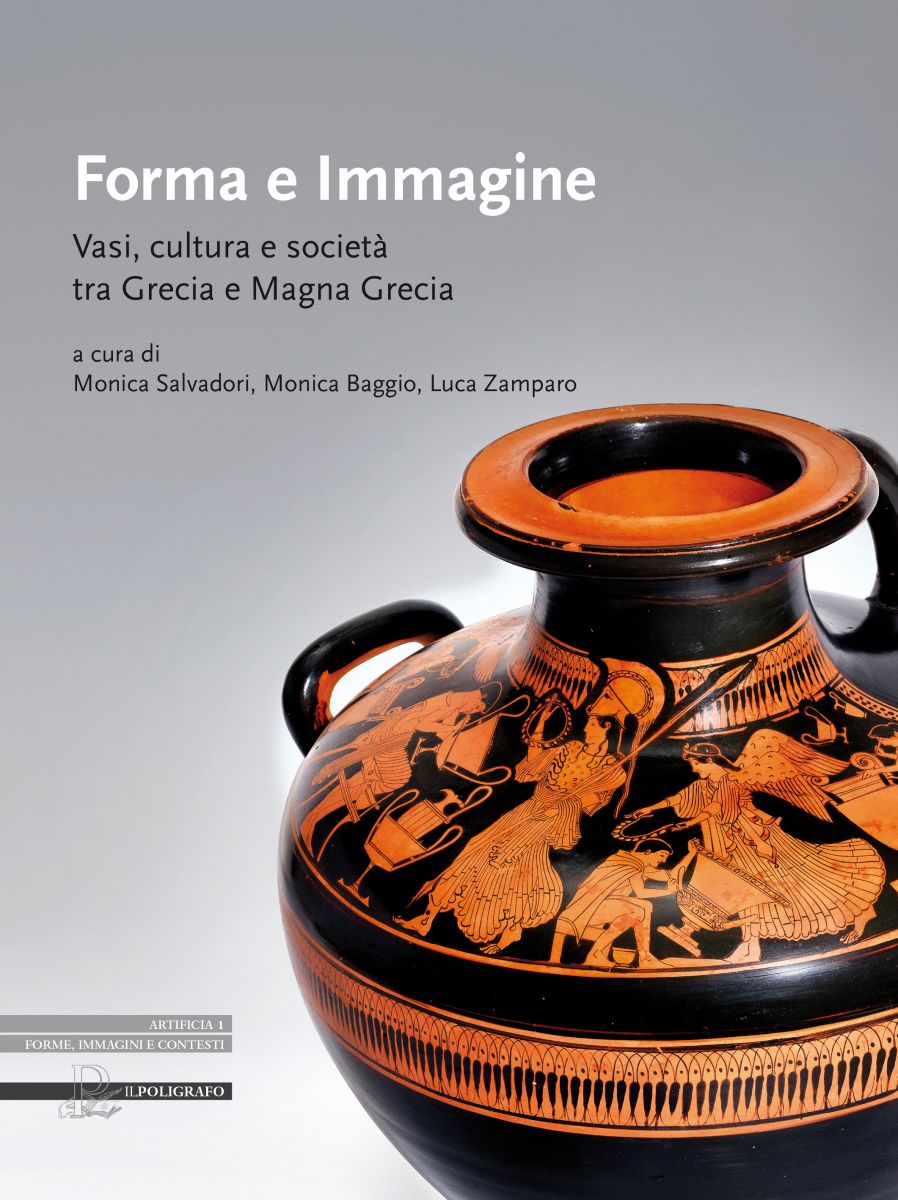

Venerdì 3 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala del Romanino dei Musei Civici Eremitani, si parlerà del rapporto tra Forma e immagine. Vasi, cultura e società tra Grecia e Magna Grecia, a cura di Monica Salvadori, Monica Baggio e Luca Zamparo. In dialogo con i Curatori interviene Francesca Ghedini professore emerito dell’Università degli Studi di Padova.

Venerdì 3 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala del Romanino dei Musei Civici Eremitani, si parlerà del rapporto tra Forma e immagine. Vasi, cultura e società tra Grecia e Magna Grecia, a cura di Monica Salvadori, Monica Baggio e Luca Zamparo. In dialogo con i Curatori interviene Francesca Ghedini professore emerito dell’Università degli Studi di Padova.

Perché l’universo dei vasi greci esercita tuttora un grande fascino su archeologi e storici dell’arte antica? Che informazioni si possono ottenere oggi da un singolo manufatto che ha giocato un ruolo fondamentale nella quotidianità del mondo antico? Cosa ci raccontano del rapporto tra la società e la cultura materiale? E, soprattutto, come possiamo rendere comprensibile tutto questo ad un pubblico di non addetti ai lavori?

Il presente volume, attraverso un consolidato approccio multidisciplinare, si concentra sul rapporto tra forma e immagine nella produzione vascolare greca e magno-greca. Ponendosi sulla scia della lunga tradizione internazionale dedicata allo studio della ceramica antica in stretta relazione con il suo apparato iconografico, offre molteplici prospettive che mirano a fare luce sui differenti aspetti delle produzioni vascolari, sui contesti di rinvenimento, sull’organizzazione delle botteghe, sulle nuove scoperte, spaziando dall’analisi dei reperti alla riflessione attorno alle modalità espositive e di valorizzazione delle collezioni presso i pubblici più vari, ideale connessione tra Antico e contemporaneità.

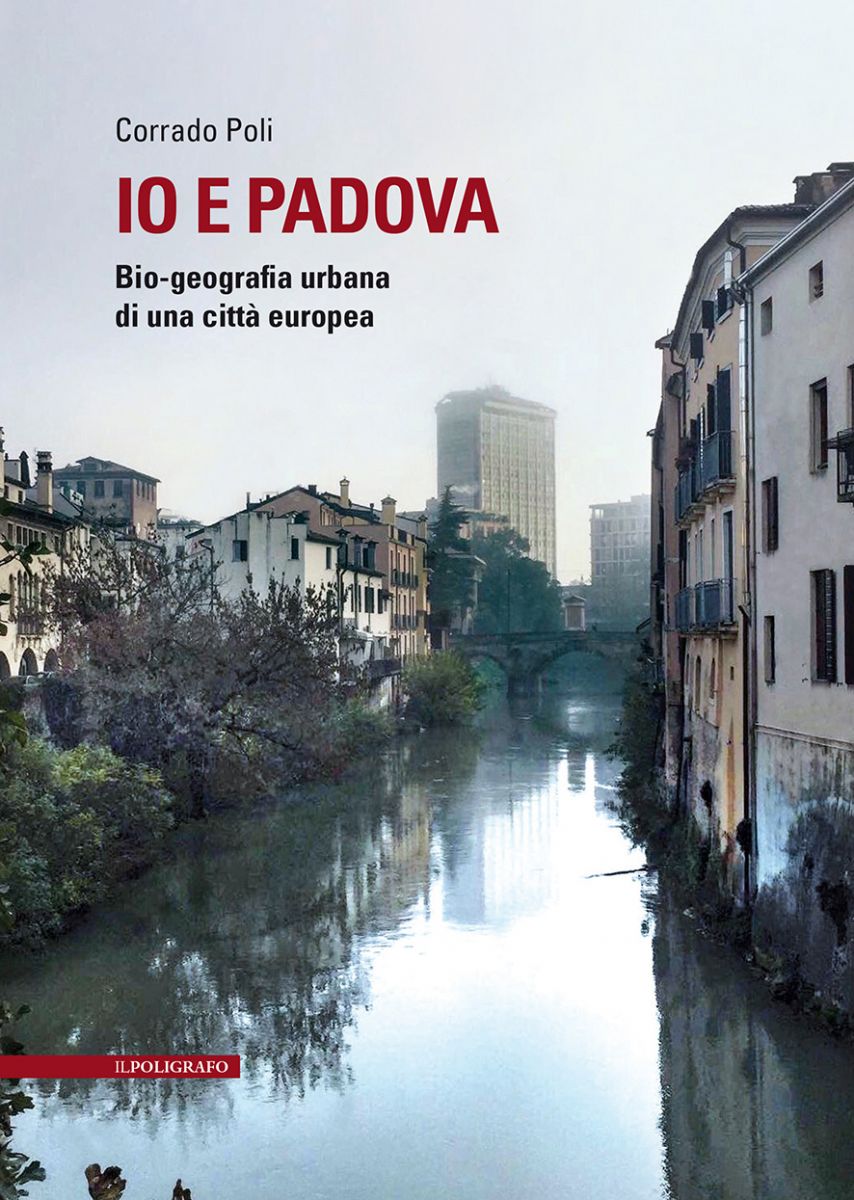

Venerdì 3 ottobre alle ore 19.00, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni, protagonista sarà il volume Io e Padova. Bio-geografia urbana di una città europea di Corrado Poli. In dialogo con l’Autore interverranno Settimo Gottardo, già Sindaco di Padova, e Giovanna Osti, architetto, già Presidente dell’Ordine degli Architetti di Padova.

Venerdì 3 ottobre alle ore 19.00, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni, protagonista sarà il volume Io e Padova. Bio-geografia urbana di una città europea di Corrado Poli. In dialogo con l’Autore interverranno Settimo Gottardo, già Sindaco di Padova, e Giovanna Osti, architetto, già Presidente dell’Ordine degli Architetti di Padova.

Che eredità ci ha lasciato il Novecento? Quali fratture sono emerse nel passaggio di millennio? E quali, invece, le continuità? Cosa possiamo ragionevolmente aspettarci dal futuro?

E di quale futuro stiamo parlando? Non certo di una versione aggiornata del passato, del “domani di ieri”, piuttosto di un presente in divenire, plastico e nelle mani di chi, oggi, è adolescente, un’ipotetica Ri-generazione Alfa piena di potenzialità.

A metà tra il saggio e il racconto personale, Corrado Poli ripercorre la storia e la geografia di Padova, inquadrandola nel contesto veneto ed europeo, in una narrazione soggettiva che diventa analisi geopolitica e sociale.

SABATO 4 OTTOBRE

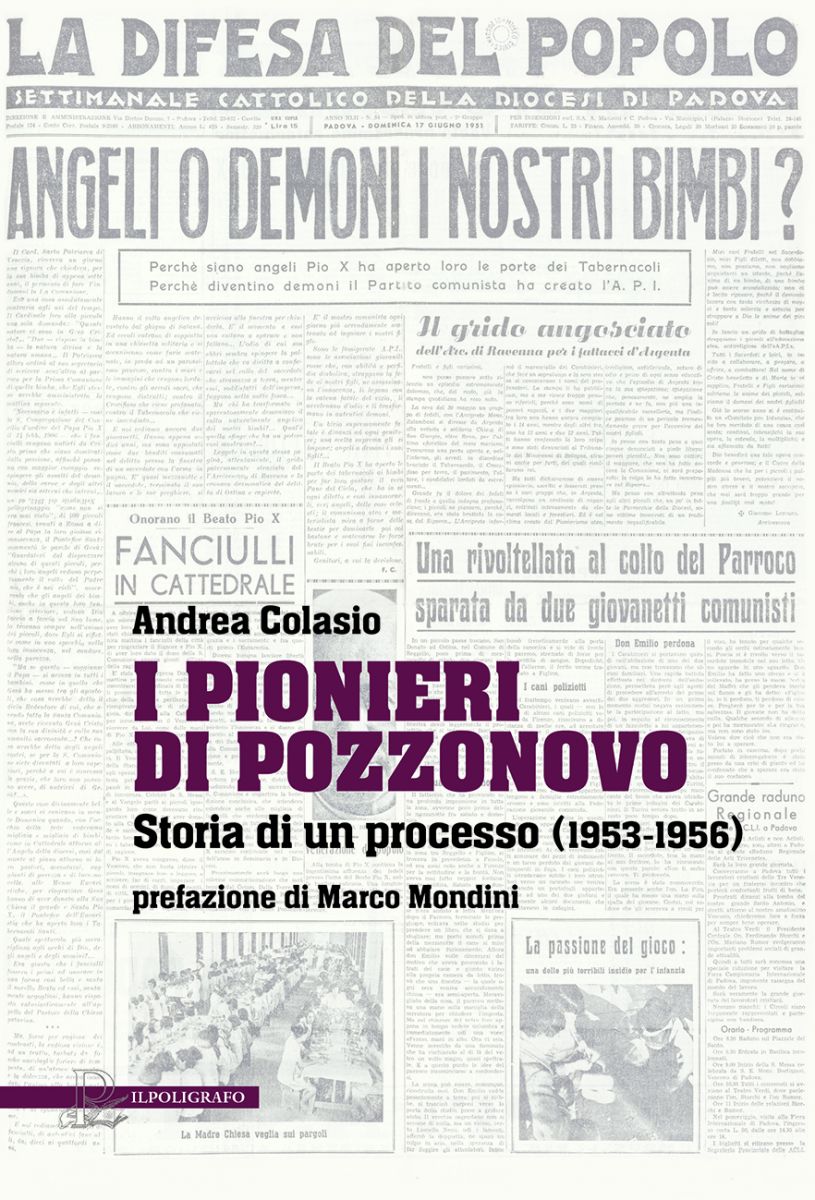

Sabato 4 ottobre alle ore 16.00, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni, si terrà un incontro dedicato a I Pionieri di Pozzonovo. Storia di un processo (1953-1956), volume di Andrea Colasio, con prefazione di Marco Mondini dell’Università degli Studi di Padova. Ne parleranno, in dialogo con l’Autore, Marco Fincardi dell’Università di Bologna e Paolo Giaretta, già Sindaco di Padova.

Sabato 4 ottobre alle ore 16.00, presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni, si terrà un incontro dedicato a I Pionieri di Pozzonovo. Storia di un processo (1953-1956), volume di Andrea Colasio, con prefazione di Marco Mondini dell’Università degli Studi di Padova. Ne parleranno, in dialogo con l’Autore, Marco Fincardi dell’Università di Bologna e Paolo Giaretta, già Sindaco di Padova.

Nella Bassa Padovana rurale degli anni Cinquanta, nel caldo e fervido clima politico postbellico – sullo sfondo le lotte tra braccianti, la Crociata del Grande Ritorno ecclesiastico e la corsa alla costituzione di uno Stato democratico dopo l’esperienza fascista – si vide la contrapposizione radicale tra mondo cattolico e mondo comunista, in un conflitto non meno sanguinoso e devastante a livello locale rispetto a quanto avvenne nel grande scacchiere internazionale segnato dalla Guerra fredda.

In questo contesto il processo ai Pionieri di Pozzonovo, piccolo paese della provincia padovana, è uno tra gli episodi giudiziari più incredibili e inquietanti della storia contemporanea, eppure tra i meno ricordati. Proprio in quegli anni, tra il 1954 e il 1956, sei braccianti iscritti al Pci vennero accusati di reati orribili: abusi sessuali ai danni di una trentina di bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni nonché l’insegnamento di precetti amorali contro la Chiesa e l’ordine pubblico. Le accuse originavano dalle “confessioni” dei bambini raccolte dai religiosi del paese, poi amplificate da una pastorale del vescovo di Padova pubblicata dalla «Difesa del Popolo» nell’ottobre del 1953. Un caso nazionale, espressione della battaglia epocale che la Chiesa cattolica condusse contro l’Api, l’Associazione dei Pionieri d’Italia, creata dal Pci nel 1949 per associare i bambini e oggetto di una specifica scomunica da parte del S. Uffizio.

Il presente volume ricostruisce la storia dell’Api e ripercorre l’intera vicenda processuale di Pozzonovo – dalle indagini preliminari, al dibattimento in aula, fino alla sentenza di appello – attraversando le tappe di una vicenda che divise in due l’Italia e lasciò ferite profonde nel piccolo paese, segnato ancora oggi da una memoria divisa. Una vicenda che vide i bambini, i piccoli protagonisti di questa storia, entrare, loro malgrado, nel tritacarne della grande storia.

.jpg) Sabato 4 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala del Romanino dei Musei Civici Eremitani, si terrà la presentazione del volume Letterature e arti. Incontri e raffronti tra Medioevo e Modernità. Insieme all’Autrice Daniela Goldin Folena dialogherà lo storico dell’arte Renzo Fontana.

Sabato 4 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala del Romanino dei Musei Civici Eremitani, si terrà la presentazione del volume Letterature e arti. Incontri e raffronti tra Medioevo e Modernità. Insieme all’Autrice Daniela Goldin Folena dialogherà lo storico dell’arte Renzo Fontana.

Per William Turner pittura e poesia erano arti sorelle, nate da affine capacità immaginativa e pure accomunate dalla stessa attitudine alla comunicazione diretta, senza necessità di intermediari o interpreti nel trasmettere il loro messaggio.

Un rapporto, quello tra letterature e arti, che varia nel tempo e si realizza secondo diverse tipologie, un legame che connette queste due espressioni della creatività in un continuo incontrarsi, parlarsi, ispirarsi a vicenda.

La prospettiva è prevalentemente letteraria, ma basta a rilevare quanto di volta in volta letteratura e arte figurativa possano influenzarsi o integrarsi reciprocamente (come avviene nella tradizione manoscritta miniata medievale), o come possano invece procedere parallelamente con proprie peculiarità espressive ma in grado di interpretare con la stessa efficacia eventi, temi o personaggi (la regalità di Scipione l’Africano, il paesaggio in Turner e in Ossian), fino ad incrociare altre arti (la musica e la fotografia) che evocano e traducono in forme proprie immagini e testi nati in precedenti occasioni, eppure con esse compatibili.

Una varietà di percorsi – testimoniati anche dal ricco apparato iconografico – che portano i singoli soggetti letterari ad assumere altra evidenza in materiali diversi: la pergamena dei manoscritti, le pietre dure che impreziosiscono simbolicamente gli abbigliamenti, il tessuto con cui si producono gli arazzi, i suoni o le scene teatrali, la pellicola fotografica diventano così nuovi linguaggi oltre la parola scritta.

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17.30, presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano, sarà protagonista il volume Istante e attimo. La dimensione qualitativa del tempo nella filosofia del Novecento.

Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17.30, presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano, sarà protagonista il volume Istante e attimo. La dimensione qualitativa del tempo nella filosofia del Novecento.

Interverranno Alberto Giacomelli e Giovanni Gurisatti, dell’Università degli Studi di Padova. Modera Giulia Cervato, dell’Università degli Studi di Padova.

Il concetto di “tempo” rappresenta uno dei temi portanti e trasversali della riflessione filosofica occidentale. Al di là del quotidiano tempo cronologico, che scandisce il vivere ordinario e lineare, l’esperienza della temporalità rivela elementi di discontinuità ed eccezione, feconde anomalie che scardinano la visione convenzionale e continua del progresso, lo schematico articolarsi della storia in passato, presente e futuro, la misurabilità oggettiva del tempo fisico. Qual è la differenza tra l’istante ordinario e l’attimo straordinario? Come si connotano la dimensione intuitiva e intensiva della decisione e l’esperienza concentrata e improvvisa dell’evento?

Il confronto con pensatori quali Nietzsche, Bloch, Bergson, Jünger, Benjamin, Heidegger, Sartre, Patočka, Ricoeur, Sontag, Irigaray intende restituire tutta la complessità e la ricchezza del dibattito contemporaneo sulla temporalità e le sue declinazioni. Ne deriva un vivo mosaico sul tempo dell’emergenza, del dramma, della catastrofe, della rivoluzione, della redenzione, del messianismo, dell’utopia, della melanconia, della libertà, della differenza sessuale e della creatività. Il carattere attivo, fulmineo e fulminante del “momento opportuno” si intreccia e si alterna a quello passivo, quieto e accogliente dell’esperienza mistica; l’eterno immoto e il guizzo fuggente si toccano e si confondono, in un arco di pensiero che dall’attimo immenso giunge al cybercapitalismo.

DOMENICA 5 OTTOBRE

Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 16.00, presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano, si parlerà di L’incontro con l’altro. Riflessioni filosofiche sull’alterità.

Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 16.00, presso la Sala Grande del Centro Universitario Padovano, si parlerà di L’incontro con l’altro. Riflessioni filosofiche sull’alterità.

Interverranno Silvia Mocellin e Laura Sanò, dell’Università degli Studi di Padova. Modera Jacopo Ceccon, dell’Università degli Studi di Padova.

Che cosa significa incontrare l’altro? Quali forme assume l’alterità – del corpo, del volto, del genere, del pensiero – nelle esperienze fondamentali dell’esistenza? L’altro ci precede, ci sfida, ci costituisce. Pensare l’alterità significa interrogare ciò che rende possibile l’etica, la relazione, la soggettività. Attraverso prospettive che spaziano dalla fenomenologia all’etica, dalla sociologia alla decostruzione, i saggi qui raccolti mettono in luce la complessità dell’alterità come categoria filosofica viva: la tensione tra attività e passività nella relazione, l’ambivalenza del desiderio, l’attenzione come apertura, la critica del binarismo sessuale, ma anche la questione della globalizzazione e della convivenza interculturale, in un mondo che si vorrebbe più connesso eppure disuguale. L’altro non si offre mai come realtà pienamente afferrabile; piuttosto, si manifesta come presenza inquieta e mobile, capace di incrinare le nostre certezze e rimettere in gioco il nostro modo di pensare e abitare la relazione. L’incontro con l’altro, allora, non si risolve: si abita. L’alterità si lascia intravedere come qualcosa che sfugge alla presa concettuale, talvolta come enigma che disorienta, talvolta come apertura vulnerabile che ci espone, altre volte come possibilità di accoglienza, ma anche come condizione del pensiero critico e dell’apertura all’altro-da-sé. In un tempo segnato da chiusure identitarie e conflitti culturali, questa raccolta invita a riscoprire nell’altro non una minaccia, ma la possibilità di una rinnovata umanità.

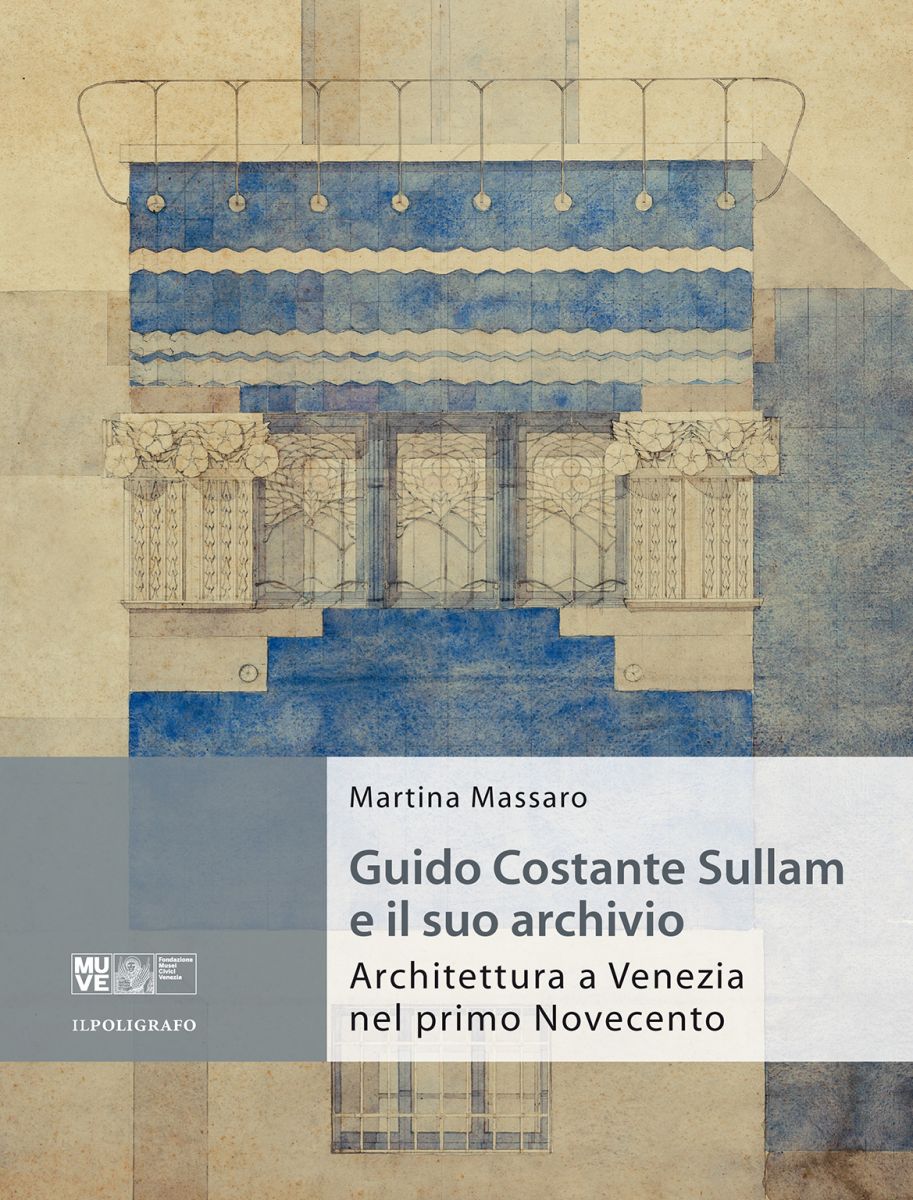

Domenica 5 ottobre alle ore 17.00, presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, si terrà un incontro dedicato al volume Guido Costante Sullam e il suo archivio di Martina Massaro.

Domenica 5 ottobre alle ore 17.00, presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, si terrà un incontro dedicato al volume Guido Costante Sullam e il suo archivio di Martina Massaro.

Interverranno, in dialogo con l’Autrice, Claudia Conforti, già Università di Roma “Tor Vergata”, e Riccardo Segradin del Politecnico di Torino.

Guido Costante Sullam – «unico architetto di rilievo veneziano di quel tempo [...] che nell’ambito del liberty aveva costruito con sensibilità ed intelligenza» (Mazzariol 1955) – nel corso della sua lunga carriera raccolse e ordinò carte, fotografie, disegni capaci di restituire i diversi ambiti dei suoi molteplici interessi: dall’attività professionale come ingegnere e architetto all’attività accademica presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e l’Accademia di Belle Arti della città lagunare, per approdare infine all’attività istituzionale come membro di commissioni, prima tra tutte la commissione Edilizia di Venezia di cui fu presidente. Un Fondo donato al Comune di Venezia nel 1949 per lascito testamentario dello stesso Sullam e giunto al Museo Correr due anni dopo la sua morte nel 1951, sotto la direzione di Giulio Lorenzetti.

Inaugurando un nuovo progetto editoriale volto a riproporre gli archivi – di persona e di famiglia – conservati presso i Musei Civici di Venezia, il presente volume restituisce quello che indiscutibilmente è il maggiore tra gli archivi di architetti pervenuti all’istituzione veneziana per quantità ed eterogeneità della documentazione. L’edizione del regesto è accompagnata da un’analisi storico-critica che contribuisce a ricucire lo strappo causato dagli oltre settant’anni che separano l’inventariazione delle carte dalla morte dell’architetto.

Un primo passo per ricostruire l’effettivo contributo di Sullam, interprete della cultura nordeuropea a Venezia, e per dare avvio a un doveroso risarcimento alla memoria: una memoria frammentata e “interrotta” a causa, da un lato, dell’inevitabile alternanza delle correnti del gusto e dello stile e, dall’altro, degli eventi traumatici causati dalla guerra per un professionista di religione ebraica.

Se le vicende legate alla vita dell’uomo «come in uno specchio» si riflettono nelle carte del suo archivio, l’ordinamento del Fondo permette finalmente di porre le giuste basi al riscatto della fortuna critica dell’opera di Guido Costante Sullam, punto di vista privilegiato per raccontare quelle trasformazioni che nel Novecento hanno radicalmente modificato il tessuto urbano della città lagunare.

Vi aspettiamo numerosi!